『自然で生きるサバイバル実話〜俯瞰シリーズ』

心身の健康ヘルスケア・パーソナルコーチのリアル・サイエンスドクタ—崎谷です。

私たち一般大衆にとって、世界全体が急速に安心して生きていける場所ではなくなってきているのを日々実感するようになりました。

特に、日本は重い税金徴収と急激な円安もあり、国民生活がますます窮乏化しています。

そもそも政府を信用してない米国をはじめ、アジアやアフリカの大衆の間では、すでに自前でサバイバルできるプレッパーたちがたくさん存在しています。

私の知人の日本人でも、完全にオフグリッド(自前でエネルギーや水を得られる)で演出される危機に十二分に備えができている人たちもいます。

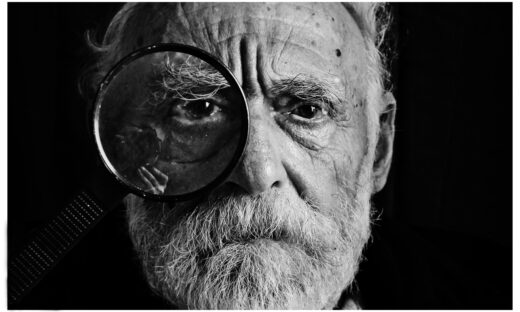

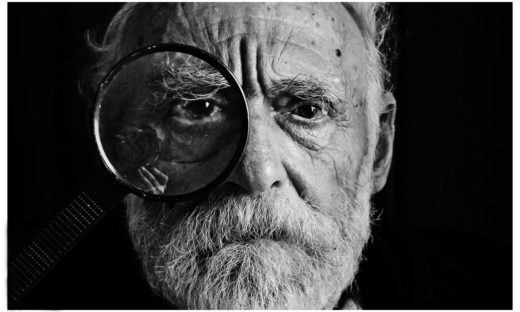

さて、そのサバイバルに関して、『洞窟おじさん』として知られている人物(加村一馬(かむらかずま)さん)がいます。

加村さんは、親からの暴力に耐えかね、13歳(中学生1年生!)で家を飛びだし、43年間山奥で、一人でサバイバルしたという壮絶な体験をされています。

現在、ご存命なら78歳になると思います。

私の父親世代の少し下ですが、子供が8人もいる貧乏な家だったそうです。両親はなぜか子供の中でも加村さんだけをイジメていたといいます。加村さんだけ食事を与えず、木の枝に逆さ吊りにされたり、雪の降る真冬にお墓にくくりつけられて一晩放置されたりしたようです。

今だと児童相談所が出てくる案件になるでしょう。

その壮絶な体験は、2015年に『洞窟オジさん』(小学館文庫)として出版され、テレビでもドラマ化されました。

山で食べるものとして、山菜や木の実、そしてアリ、コオロギやカタツムリを食べて飢えを凌いだといいます。

その後、ヘビ、コウモリ、ネズミ、野ウサギやイノシシを捕獲して食べるようになったそうです。

やはり、人間は植物だけでは生きていけないという実態が分かるエピソードです。

ちなみに、加村少年が最初に寝床に決めた洞窟は、あの足尾銅山にありました。

川は汚染されて赤みを帯びていたため、川の水は飲まず、魚も食べなかった(そもそも魚がいなかった)ようです。

2~3日は何も捕獲できなくて、食べられない時がよくあったそうです。

山では、猿や熊だけでなく、人間の狩猟の銃などにも当たりそうになったといいます。

加村さんのご体験の中で、サイドラインとなるかもしれませんが、愛犬との短い生活にこころが打たれました。

家出して2日目(一睡もせずに歩き続けていた)に聞き慣れた犬の鳴き声が聞こえてきたといいます。加村少年がまさかと思って後ろを振り返えるとそのまさかでした。

愛犬のシロ(秋田犬の雑種)が追いかけて来てくれたのです(紐で繋がれていたので、自分で紐を噛みちぎった)。少年がもっとも可愛がっていたシロと再会して、嬉しくてボロボロ泣いたそうです。

このシーンだけでも感動的です。

歩き始めて1週間後、加村少年は山の中腹付近にある洞窟を寝床と決めした。しかし、しばらくして、高熱が出て倒れてしまいます。

意識が朦朧として、川の向こう側に人がいて川を渡っていこうとする夢を見ていたら、加村さんの耳が猛烈に痛くなりました。あまりに痛すぎて、しまいには目が覚めると、シロが加村少年の耳をかじっていました。

加村さんが述懐します。「でももし、あのときシロがかじってくれなかったら、きっとオレは三途の川を渡ってた。」

意識を失った状態から脱した加村少年は、這々(ほうほう)の体でなんとか川まで下り、ボロ布を水で濡らしてから、洞窟に戻りました。再び横になると、ボロ布を自分の頭の上に置きました。

するとそれを見ていたシロは、あとでボロ布をくわえて川まで降りていき、水で濡らして、熱を出している加村少年の頭に置いたと言います。

生命体は、現代の生物学などのフェイクサイエンスが喧伝・洗脳しているような利己的なものではなく、本来は利他精神に富んでいるものです。

そのシロも洞窟に住み始めて3年以上たったある日に元気をなくし、死を迎えます。

このときの加村少年の悲嘆は想像を絶するものだったでしょう。

唯一無二のパートナーを亡くしたのですから。

愛犬シロの存在があったからこそ、サバイバルできたと加村さんも述懐されています。

この後、数奇な運命を辿る加村少年のサバイバル技術は、書籍や動画などにも詳しく掲載されています。

最後に、「もし、死が近いってわかったらこっそり山に行って、誰にも気づかれずに死ぬつもりだよ」という加村さんの言葉に、山の偉大さが伝わってきます。

山はすべての生命を育み、そして包摂しています。

山はカバールが作った人工社会と闘っています。

加村さんのご体験は、今の時代こそ必須の知識になるのではないでしょうか(^_−)−☆。

と水の神秘-〜水は脈動する〜前編-520x312.png)