『日本の医療に見る日本人の死生観の歪み』

心身の健康ヘルスケア・パーソナルコーチのリアル・サイエンスドクタ—崎谷です。

日本人の道徳観は、現在においても諸外国より優れているのは肌で感じます。しかし、死生観は武士道がまだ健在であった100年くらい前から随分と変遷しているのを医療現場でも感じていました。

日本の救急搬送患者の過半数が65歳以上の高齢者です。多くが軽症・非緊急で搬送されており、医療システムへの負担となっています。

東京都の救急搬送統計では「85歳以上のいわゆる『超高齢者』の救急搬送数は、65~84歳の3倍に達し、今後も高齢者の救急搬送が指数関数的に増加する」と分析されています。

最新のデータでも、日本の入院患者の70%は65歳以上で、そのうち半数は75歳以上です。

いずれも高齢化にともなって、その割合は右肩上がりです。

日本の医療は高齢者医療といってよいくらいですが、私自身も経験し、指摘し続けてきた実態を文章にしたものが公開されていましたので、シェアしたいと思います。

(掲載開始)

ヨーロッパの老人施設で「誤嚥性肺炎」が起きないのはなぜか…お金をかけているのに誰も喜んでいない日本の高齢者医療の落とし穴

⭐️患者と目を合わせない医者たち

日本の高齢者一人当たりの医療費は、先進諸国に比べて高い。にもかかわらず、日本は「老人に優しい国」とは思われていないのが実情である。なぜこのような事態になってしまっているのか。

里見清一著『患者と目を合わせない医者たち』より抜粋・再構成し、“望まぬ延命治療”を例にこの問題を紐解く。

⭐️お金をかけているのに誰も喜んでいない日本の高齢者医療

私はかねて「75歳以上の高齢者には延命治療を控え、緩和医療を充実させよ」と主張している。そんな私が言っても「何を今さら」と呆れられそうだが、我が国は、例えば北欧諸国と比べて、「老人に優しい国」とは思われていない。他国からもそんな評判は聞かず、自分たちもそう思っていないはずである。ただ実際には、80歳以上の高齢者一人当たりにかける医療費や介護費用(他の年代との比較で)は、OECD諸国の中で日本がナンバーワンだという。そうすると、誰よりも金をかけて、誰も喜んでいないという話になってしまう。

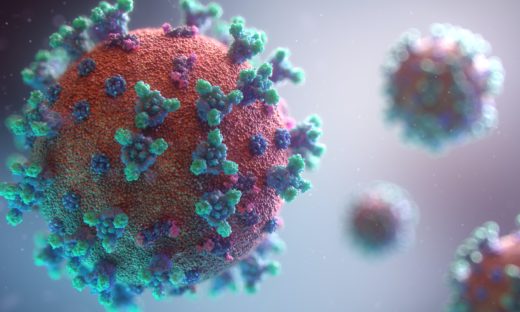

老人に対する日本の「金のかけ方」を考察する前に、福祉大国としてよく引き合いに出されるスウェーデンの医療事情を見てみよう。周知のようにスウェーデンは2020年のパンデミック発生時、ロックダウンなどの行動制限を取らなかった。その結果多数の感染者が出たが、80歳以上の患者は集中治療室(ICU)での治療対象にしなかったそうだ。これは80歳以上だけの話ではなく、腎不全などの重い合併症がある70代の患者もそうで、つまりは「見込みが薄い」「どうせ長くない」人たちの救命治療を諦め、その分の医療資源を他に回したのだ。ICUに入れられなかった患者は自力で回復するか、もしくは鎮静剤処置で苦痛を和らげるのみだったという。

介護施設の高齢者では感染の診断がついても入院治療されたのは1割程度だったそうだ。どのみち予後が悪いのに加え、認知症で院内を徘徊するなどの問題を防ぐためらしい。結果、ストックホルムの介護施設では超過死亡率が前年から100%増、すなわちパンデミックで死者は倍になったそうである。日本でやったらとんでもない騒ぎになりそうだが、向こうでは「長い目で見るといずれは亡くなっていた方たちだ」と、国民はある程度受け入れていたとのことである。元々の死生観がそういうものだったかららしい。我が国では高齢者がICUで長く苦しい治療を受け、「救命」はされたが足腰が立たなくなった、なんて話が多かったのと対照的である。

ある日本人医師がスウェーデンの老人ホームを訪問したところ、でっぷり太った施設長のナースから、とても甘いケーキをご馳走になったそうだ。食事制限について尋ねると、「高齢者の楽しみは食べることで、それを制限してなんのために生きるのだ」と一笑に付されたという。日本ではよく「誤嚥性肺炎を起こした」と老人施設が入居者の家族に訴えられるが、ヨーロッパの施設では「誤嚥性肺炎」はないそうだ。なぜなら食べられなくなったらそのまま看取るのであり、肺炎になってもそれは「寿命」である。よって「誤嚥性肺炎」という病名すらつかず、医療によって「生かされる」寝たきり老人もいない。

⭐️どうして「自分にはしてほしくない治療」を親に強いるのか

我が国では、「ピンピンコロリがいい」なんて言葉だけは流行っているが、いざ何事かが起こると、延命治療について「考えたこともなかった」とうろたえる人がほとんどである。別に覚悟を決めて食事を楽しんだり生活を謳歌していたわけではなかったと、ここで顕れる。そして「そんなに急には決められない」から、「できる治療はやってください」となってしまう。

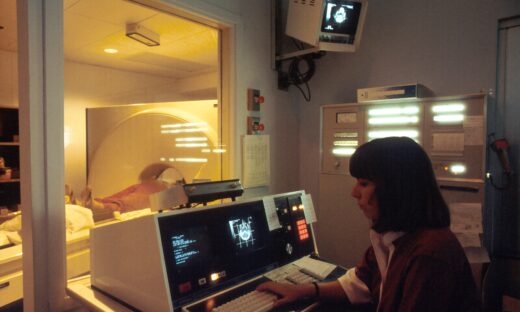

結果、ズルズルと延命処置が続く。食べられなくなったら胃瘻を造り、脱水になったら点滴をし、血管が潰れて点滴ができなくなったら皮下注射で水分補給をして、寝たきりのお年寄りを「見殺しにせず、全力を尽くして」生き永らえさせるのがデフォルトになっている。そうした人たちの面倒をみる老人施設から、寝たきりで耳も聞こえず言葉も出ない老人が「調子が悪い」からその原因検索のため全身CTを撮ってほしい、なんて要請が大病院に来る。

実は依頼をする施設の担当医の方もそんなの無意味だとわかっていて、頼みたくないのだが、「命は地球より重い」し、「年齢で差別するのは倫理に反する」から、「家族からの要請」があれば対応せざるを得ないのだ。手足が拘縮していて普通のレントゲンは撮影できない。コミュニケーションが取れないからどこが痛いのかもわからない。だから依頼される病院の放射線科医は、「何かありますか」という、投げやりのような依頼状をみて嘆息をつきながら、やはりCTでチェックするしかない。それで肺炎でも見つかれば高額の「最新抗生物質」で治療をする。何も見つからなければ「老衰でしょう」となるが、90歳を超えた寝たきり老人が「老衰」だと診断するにもCTが必要だなんて、そりゃ金もかかるだろう。

私の周りの誰に聞いても、寝たきりの「生かされた」状態で延命治療などしてほしくない、と答える。おそらく読者もそうだろう。実際に、救急外来で老衰した親を連れて来る家族も、「自分だったら?」と訊かれると「自分ならそこまでしなくてもいいが」と答えるようである。なのにどうして「自分の親」なら「自分にはしてほしくない治療」を強いるのか。それは一分一秒でも長く生きてほしいという親子の情愛だとか、日本人の優しさだとか解説する向きもあるが、私は違うと思う。

平成2年、私は横浜の病院で、部長と二人だけで、肺癌の病名告知を始め、周囲からの好奇と非難の目を向けられた。当時すでに、世論調査では、「自分が癌になったら病名を教えてほしい」という人が圧倒的多数であった。その一方で「自分の家族がなったら、告知しないでほしい」という回答が、これまた圧倒的多数であった。そんなの矛盾しているではないかと私が指摘すると、「いや、これは日本人の優しさの表れなのだ」と反論された。

だがそれから10年もしないうちに、日本でも癌告知は当たり前になった。患者には告知しないことが「優しさ」だったなら、その「優しさ」はどこへ行ったのか。10年で日本人が優しくなくなったわけでもあるまい。もともとそんな「優しさ」なんてまやかしだったと考えるほうが自然だろう。だから私は、自分が望まない延命治療を老いた親に強いる人たちの「情愛」や「優しさ」を信じない。もし日本の保険医療制度が破綻して何十万、何百万円かかるその治療を自費で負担せねばならないとなったら、「だったらいいです」という台詞が世の中に溢れるだろう(集英社オンライン8/8(金))。

(掲載終了)

この問題は、2004年に拙著『患者見殺し 医療改革のペテン』でも取り上げました。

現在の日本の経済苦境の中、高齢者の親の年金にしがみついている子供たちが、親がなくなると生活できなくなるという実態があることを医療現場でも経験し、著作の中でも紹介しました。

おそらく、高齢者医療が全額負担であれば、子供のほとんどは身銭を切って意味のない高額な延命治療を望むことはないでしょう。しかし、自己負担がほとんどない場合は、ここぞとばかりに「人命尊重」を盾にして過大な要求をしてしまいます。さらに、経済的余裕のある人でも過大な要求をしているケースに遭遇することがありました。

私が医療現場で、90歳を越える高齢者の治療に関する説明で、ご家族に「延命治療は本人が苦しむだけなので、あまりお勧めいたしません。ご本人が苦しまないようにしていきましょう。」と説明すると、すぐにご家族が病院長に告白して大騒ぎしたという苦々しいケースを少なからず経験しました。

これも日頃の生活苦や生活環境の悪化からくるストレス発散の一部だと解釈しています。医療現場は「人命」を盾にとられると立場が弱く、「圧」をかけることができることを本能的に知っているのです。今なら、医療現場に対するパワハラやモラハラに発展しかねないでしょう。

日本では安楽死が認められていないため、医師も慎重に取り扱わないと殺人罪などで起訴されかねません。

医療サイドの自己防衛や経営(高齢者の延命治療で経営が成り立っている)のこともあって、意味がないことを誰もが承知しながら、嫌々延命治療を継続しているのがいまだに続いています。

この問題は、長らく続く生活苦の中で、日本人の「死生観」が無意識に歪んできたことも一つの原因ではないかと推測しています。

この悪循環を断ち切るのは、世界の権力者によるカツアゲによる医療費の大幅な縮小(つまり高齢者の延命治療も自己負担となる)になるかも知れませんが、それよりも日本人が長年、日本の自然風土の中で確立してきた死生観を取り戻すことの方がよほど重要です。

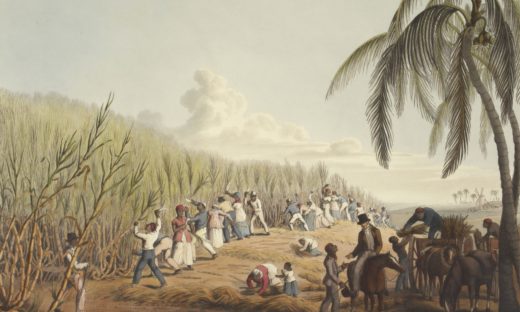

生と死は一直線上にあり、喜んでこの世を毎日生きることができますが、いつでも死ぬことができる、死にまどわされることがないという「禅」あるいは「道」の精神。

この精神を抑え込むために、戦後に徹底した堕落した3S政策が行われてきました。

この精神を再発掘することが、医療現場でも垣間みられる歪んだ社会を再生する(そして日本が奴隷国家から独立国となる)もっとも確かで早い方法であると強く感じます。

参考文献

・Japan’s healthcare delivery system: From its historical evolution to the challenges of a super-aged society. Glob Health Med. 2024 Feb 29;6(1):6–12.

・Inappropriate Use of Ambulance Services by Elderly Patients with Less Urgent Medical Needs. Tohoku J. Exp. Med., 2015, 235, 89-95

・Ambulance Transport of the Oldest Old in Tokyo: A Population-Based Study. J Epidemiol. 2010 Nov 5;20(6):468–472.

・Impact of Japan’s Aging Population on Healthcare Costs and the Long-Term Care Insurance System. STUDIES IN SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES. FEB. 2024 VOL.3, NO.2

と水の神秘-〜水は脈動する〜前編-520x312.png)